エムポックスについて

※令和5年5月26日に「サル痘」から「エムポックス」に感染症法上の名称が変更されました。

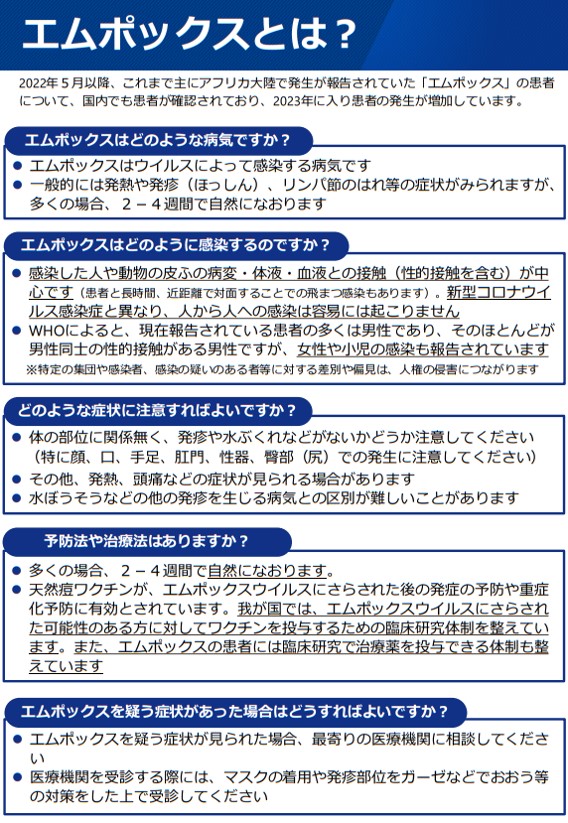

- エムポックスとは、発熱や発疹などの症状が現れるウイルス性の感染症です。今般、アフリカ中部のコンゴ民主共和国及び周辺国において急激な感染拡大がみられており、WHO(世界保健機関)は本年8月14日に2022年に続き、2度目の「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。

- これまでアフリカを中心に発生が報告されていましたが、2022年以降は流行国への海外渡航歴のない患者が欧米を中心に世界各国で報告されています。また、昨今では、当時と比べて重症化しやすい新たなタイプのウイルスが確認されています。

- 日本では2年前に1例目の患者が報告されて以降、散発して発生は続いており、これまでに248例が確認されています。(2024年8月30日現在)

- 特に海外からの帰国後に、発熱・発疹の症状があるなど、感染が心配な方は速やかに医療機関へ相談の上受診しましょう。また、受診する際には、マスクの着用や発疹部位をガーゼなどで覆う等の対策をお願いします。

症状と経過

- 潜伏期間1~21日(多くは1週間以内)の後に症状が出現します。

- 症状は、発熱、頭痛、リンパ節の腫れ、筋肉痛などが1~5日続き、その後、発疹が出現します。発疹は水ぶくれ(水疱)状になり、最後にはかさぶた(痂皮)になってはがれ落ちます。発疹は体だけではなく、口の中や、陰部、目(角膜、結膜)にもできることがあります。

- 多くは2~4週間で自然回復しますが、特に、免疫抑制状態にある患者などでは重症化することもあります。

- 2022年以降の流行では、発熱やリンパ節腫脹などの前駆症状がなく、急に発疹が出現する事例も報告されています。

- 水痘(みずぼうそう)などの他の発疹・水疱を生じる病気との区別が難しいことがあります。

感染経路と感染予防について

感染経路

- 感染者の皮膚の病変・体液・血液に触れた場合(性的な接触を含む)

- 感染者と近距離での対面で咳やくしゃみ、つばなどのしぶきに含まれるウイルスを吸い込むこと

- 感染者の使用した寝具や器具などに触れること

- 主にアフリカ大陸に生息するリスやネズミなどのげっ歯類がエムポックスウイルスを保有していると考えられます。これらの地域で感染している動物と接触したり、触れたりすることで動物からヒトへ感染する可能性があります。

感染予防

- 感染者及び有症状者(発疹がみられる等)との寝具の共用を避け、直接あるいは間接的な体液等の接触・長時間の飛沫を避ける。

- 石鹸やアルコール消毒剤を使用した手指消毒の徹底

- 流行地では、ウイルスを保有する可能性のあるげっ歯類等(リス・ネズミ・ヤマアラシ等)との接触を避ける。

- 多くの場合は2~4週間で自然に治りますが、痂皮がはがれ落ちてなくなるまで感染力があるとされています。エムポックスと診断された場合や感染が疑われる場合は、サージカルマスクを着用し、水疱を含む皮膚病変はガーゼで覆うなど周りのひとにうつさないよう対策をしましょう。

参考

-

エムポックスとは(NIID 国立感染症研究所ホームページ)(外部リンク)

-

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

-

エムポックス患者とエムポックス疑い例への感染予防策(外部リンク)

-

エムポックスについて(厚生労働省)(外部リンク)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康増進課感染症予防係

〒990-8580

山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階

電話番号:023-616-7274

ファクス番号:023-616-7276

seishin-hk@city.yamagata-yamagata.lg.jp