歴史文化資産の保存・活用を通して目指す 「人のつながり」と「持続可能性のあるまちづくり」

山形市文化財保存活用地域計画を作成しました

■問 文化創造都市課 電話内線626

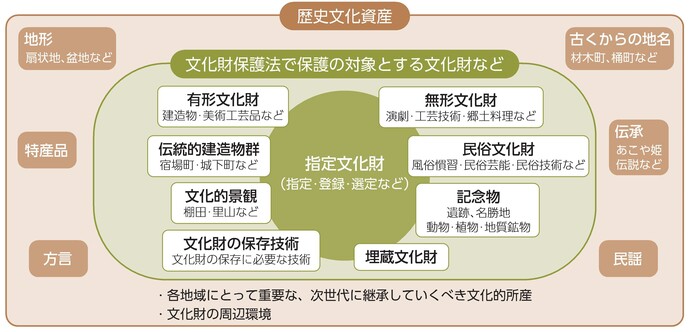

全国的に文化財の滅失・散逸などが緊急の課題となる中、山形市では文化財だけでなく、文化的所産や文化財の周辺環境も含めた「歴史文化資産」の効果的な保存・活用を推進するために、山形市文化財保存活用地域計画を作成しました(計画期間:令和7~11年度)。

この計画を基に、文化財を含む歴史文化資産の保存・活用に関わる人の増加を促すことで、持続可能性のあるまちづくりを目指していきます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

計画の対象とする文化財など

市内全般の歴史文化資産に関する文化財の保存・活用の方針と取り組み

| 視点 | 方針 | 取り組みの例 |

|---|---|---|

| 歴史文化との関わりの促進 | 「山形らしさ」を表現する歴史文化資産の保存・活用の取り組みを行うことで、歴史文化資産に関わる人の増加に寄与します。 |

「山形市歴史文化資産月間」の開催

デジタルアーカイブ化の推進 |

| 歴史文化資産の価値の把握と顕在化 | 未把握・未調査の歴史文化資産についてはその把握や調査に努め、総合的、一体的に保存・活用することを目的として、ストーリーや面的な区域を設定することにより価値を顕在化します。 |

歴史文化資産の把握のための調査

歴史文化資産台帳の整備 |

| 確実な未来への継承 | 歴史文化資産は失われると価値を復元することができないことから、価値が失われないよう、開発事業と保存のバランスを考慮しながら、適切な保存・継承や防災・防犯対策に努めます。 |

山形市指定文化財現況調査事業

文化財ハザードマップの作成 |

| 保存・活用のための仕組みづくり | 歴史文化資産の保存・活用を促進するために、行政のほか、市民や文化財所有者、有識者、団体などが一体となって取り組むための仕組みづくりに努めます。 |

文化財保護委員会との連携

職員の知識・技術の向上 |

関連文化財群・文化財保存活用区域に関する文化財の保存・活用の取り組み

歴史文化資産を一定のまとまりとして捉え、ストーリーとして扱うことで効果的な保存・活用に取り組むことができるものを「関連文化財群」、歴史文化資産が特定の地区に集中し、面的に保存・活用に取り組むことができるものを「文化財保存活用区域」として設定し、山形市の特徴的な歴史文化資産の保存・活用を効果的に推進します。

関連文化財群

独自の景観と信仰の山 蔵王・瀧山

蔵王連峰は、樹氷や高山植物、温泉などにより独特の景観が形成され、それが山への崇拝へつながり、修験道が栄えました。瀧山も蔵王信仰を構成する一つで、麓に日本最古といわれる石鳥居が造立されています。

山寺立石寺と庶民信仰

立石寺は、平安時代に円仁が創建したとされる天台宗の寺院です。山寺の岩肌は浸食により数多くの洞穴や奇岩が形成され、独自の景観が形成されたことから霊場として信仰を集めました。江戸時代には、松尾芭蕉が立ち寄っています。

最上義光と山形のまちづくり

最上義光は山形城を整備し、金箔瓦や石積みを導入するなど、近世城郭へ大規模に改修するとともに、城下町を整備し、商人町や職人町を形成しました。また、寺社の保護にも力を入れ、立石寺堂宇などを再建しました。

街道・舟運が紡いだ山形の文化

山形は政治経済の中心拠点であったことから、さまざまな街道が山形城下町を中心に集まっています。また、領内の港である船町は、最上川水運や日本海海運とつながり、ひな人形などの上方文化を伝える文化財が今も残されています。

白鷹山地から山麓の独自の文化

須川より西側の地域は、河岸段丘や扇状地が狭い範囲に混在する独特の自然環境を有しています。古墳の築造や平安時代の大曽根荘、江戸時代中期以降の堀田家の飛び地領など、独自の政治的空間が形成されました。

文化財保存活用区域

重層的な歴史を刻む中心市街地

中心市街地は、南北朝時代に斯波兼頼が山形城を築城して以来、政治、経済の中心でした。江戸時代は城下町として栄え、明治時代以降は官庁街という要素も加わり発展しました。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

山形市役所

〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号

電話番号:023-641-1212(代表)