「選ばれるまち」の未来を描く

山形市の強みを最大限に活かしきる

東京一極集中や人口減少を背景に、国が2014年に地方創生を掲げてから、全国の自治体が地域活性化に向けてさまざまな取り組みを行ってきました。

それから10年が経過し、コロナ禍を経て全国的に少子化の傾向はさらに進み、東京一極集中の構造は依然として残るなど、厳しい状況が続いています。

そうした中にあっても、山形市は元気で持続可能なまちを目指して、2025年度からの5カ年の発展計画を現在策定中です。

今後、山形市がどのような方向性でまちづくりを行っていくのか、佐藤市長のインタビューをお届けします。

まちを元気にするために強みを伸ばす

山形市では、健康医療先進都市と文化創造都市を2大ビジョンとして掲げています。他都市にはない、山形市が持っている固有の資源・強みを市全体が認識し、それをさらに伸ばすことで都市ブランドとして確立することを目指しています。

2大ビジョンの実現によって、市民の皆さんにとっても市外の方にとっても、山形市がさらに個性ある魅力的なまちとなり、「山形市に行きたい、働きたい、学びたい、住み続けたい」など、山形市を求める人々が増え、社会経済活動や観光、人流がより活発になるものと考えています。

なぜ健康医療先進都市・文化創造都市なのか

大学医学部・医科大学は、全国にわずか82校しかありません。多くは首都圏や大阪圏に集中していますが、山形市には山形大学医学部があり、北海道・東北で唯一の重粒子線がん治療施設もあります。このことは、全国的に医師不足や医療崩壊が心配される中、大きな強みと捉えています。さらに、山形市は中核市62市の中で、人口10万人当たりの病院・診療所の病床数は東北1位、全国9位(中核市市長会都市要覧(2023年度版))。人口10万人当たりの医師数で見ても東北1位、全国5位と医療資源が豊富です。加えて、2019年4月には山形市保健所がオープンし、市民の健康を自ら守っていく体制も確立しました。

また、山形市は城下町の歴史をたどる中で、茶道や華道、書道などさまざまな伝統文化が今も市民に根付くとともに、鋳物や仏壇、打刃物をはじめとした伝統的工芸品も多く残っています。文翔館や旧済生館をはじめとした歴史的な建造物も多く存在し、近年ますます注目を集めています。山形交響楽団や山形国際ドキュメンタリー映画祭など、身近に全国・世界クラスの文化芸術を体験できる環境があります。また、芸術大学立地自治体は全国で非常に少ない中、東北芸術工科大学が立地しているとともに、全国でも11都市しかないユネスコ創造都市ネットワーク(1)の加盟都市にもなっています。

このように山形市は地方都市の中で、全国でも類いまれな豊富な健康医療資源、文化芸術資源を持っています。

写真提供:東北芸術工科大学

持続可能なまちづくりを目指して

山形市ではこれまで健康医療先進都市、文化創造都市の2大ビジョンの下、さまざまなチャレンジを行ってきました。この2大ビジョンは長期ビジョンとして、引き続き堅持します。その上で新しい発展計画の策定に当たっては、持続可能なまちづくりという点を重視し、バックキャスティングという考え方を新たに取り入れます。さまざまな課題が顕在化するとされる2040年における山形市の目指すまちの姿を描いた上で、子育てや福祉、経済、文化などの各分野で目指すまちの姿を描き、その実現のためにこれからの5年間でやるべき取り組みを計画に盛り込みます。

その他、AI等の技術の進展やコロナ禍を経て世の中の考え方が変わったこと等により、ますます多様化・複雑化する行政課題に対応するために、デジタルの活用や公民連携などの視点も新しい発展計画にさらに盛り込んでいく必要があると思っています。

キーワードは都市機能の維持・発展

2024年4月に人口戦略会議(2)が発表した「地方自治体『持続可能性』分析レポート」では、山形市や天童市、東根市等を除き、県内35市町村のうち28市町村が「消滅可能性自治体(3)」に位置付けられています。

実際には簡単にまちが消滅するわけではありませんが、そうした厳しい予測もある中で、エリアとして持続していくためには、山形市が、雇用や教育、医療などの都市機能をしっかりと維持できるかどうかが鍵になると考えています。

山形市には周辺市町から通勤・通学している方や市内の病院に通院している方も多くいらっしゃいます。そうした状況からも、山形市が県都として、また、村山地方の中核都市として都市機能を維持・発展し、活力を持ち続けることで、周辺の市町も元気でいられるはずです。

山形市が中核市に移行したことで、連携中枢都市圏(4)の枠組みの中で、周辺市町も含めて持続可能なまちを目指すために、連携をさらに深めてさまざまな取り組みを行っています。

例えば、学校給食用の米飯を提供するための炊飯施設を8市町が共同で建設し、運営しています。これは、各市町がそれぞれ運営していた炊飯施設が老朽化しているといった課題を連携して解決した事例であり、大きな成功事例だと思っています。

都市機能の維持・発展のための取り組み

経済の活性化から好循環を

経済については、当然民間が主体ですが、働く場所があって、しっかり所得が得られてこそ、持続可能なまちであるといえます。

2018年にオープンした地元企業支援の中核である山形市売上増進支援センターY-bizは、地元企業が売り上げを伸ばすためのコンサルティング機関として今も行列が絶えない状況で、さらに支援を充実させていきたいと考えています。

企業誘致についても、山形中央インター産業団地が2016年に完成して、2年程度で誘致が完了したという状況がある中で、現在山形自動車道山形北インターチェンジに隣接する新しい産業団地「山形北インター産業団地」を造成しています。2025年度末に完成予定ですが、2024年12月から立地企業の募集が始まっています。新しい産業団地には、地元企業の拡張要望に応えるとともに、半導体関連などのこれから伸びる産業、あるいは地元企業と親和性のあるような産業を誘致して地域経済を元気にしていきたいと考えています。

また、農業についても、現在10年後の農地の在り方を各地区で議論しながら、「目標地図」(5)として落とし込む作業をしています。担い手の育成や技能の継承、鳥獣被害対策など総合的に取り組み、持続可能な農業をつくります。

地域経済が活性化することで、税収増につながり、その税収を子育て、教育、福祉に回していくという好循環をつくっていきたいと考えています。

観光都市を目指す

観光については、伸びしろが大きいと思っています。蔵王温泉・山寺にまちなか観光を加え、山形市全体として観光都市を目指したいと考えています。

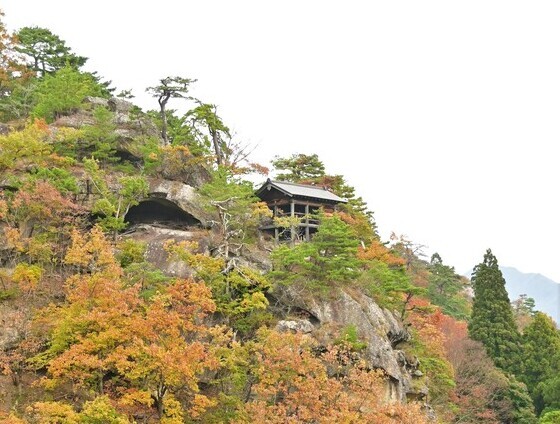

もともとの山形市の2大観光地である蔵王温泉・山寺については、それぞれ事業者の方が日々誘客に向けた魅力的な観光地づくりへのチャレンジをしていますので、山形市としてもしっかり応援していきます。

インバウンドは、コロナ禍前の2019年度と2023年度を比較すると3・5倍に増加しています。特に冬季間の蔵王温泉は、樹氷観賞を目的とした観光客の増加によりロープウエーの待ち時間が2時間に及ぶこともあり、オーバーツーリズム(6)化していることが課題になっています。この対策として、国の支援策を活用しながら、ロープウエー乗車券の事前予約システムの導入など、混雑緩和に向けたさまざまな対策を観光事業者と連携して行っています。

山寺では、歴史や文化が感じられるまちなみにするため、景観重点地区に指定するとともに、道路の無電柱化を行っています。

山形市には魅力的な、また、可能性を秘めた観光資源がたくさんありますが、まだまだ活かしきれていません。それを花開かせるために整備を進めているのが日本一の観光案内所です。

日本一の観光案内所については、JR東日本および慶応義塾大学SFC研究所(7)と覚書を締結し、コンセプトや必要な機能を議論しており、2024年11月には議論した内容を基に山形市で基本構想を策定したところです。お越しになった方の興味関心に応じて、山形市の魅力を余すことなくご案内して、最大限楽しんでいただくことを最重視して整備します。山形駅東口に整備したいと考えていますが、東西自由通路と霞城セントラルまでを一体として捉え、観光客を歓迎する体制づくりをしていきます。

また、料亭旧千歳館は、市が譲り受けて、観光客の方にやまがた舞子の踊りを見ていただいたり、食事ができたり、宿泊ができるような施設へと生まれ変わらせます。

こうしたハード整備に加え、消費額日本一を誇るラーメン、寒ざらしそばや天保そばなど地域の歴史を体現する四季折々のそば、江戸時代から続く日本酒などの食文化、古くからの名建築や伝統工芸、山形城・長谷堂城や山形五堰などの歴史的遺産といった、元々山形市が持っている魅力を観光資源として磨いて、誘客につなげていきたいと考えています。

中心市街地の活性化

中心市街地の活性化については、これまでも中心市街地グランドデザインに沿ってさまざまな取り組みを行ってきました。その結果として、毎年行っている歩行者通行量調査では、2023年、2024年と連続して、2009年以来最高値を更新し、取り組みの成果が出てきています。

今後も、「歩くほど幸せになるまち」のテーマの下、居心地が良く、回遊性あるまちづくりをさらに進めていきます。

御殿堰の整備については、水の町屋七日町御殿堰、山形県税理士会館、そして十一屋脇を玉石積みに復元してきました。現在、七日町御殿堰のさらに上流を、粋な町七日町というコンセプトの下、粋七エリア整備事業として新たに整備中であり、御殿堰沿いを歩いて楽しい空間にしていきます。

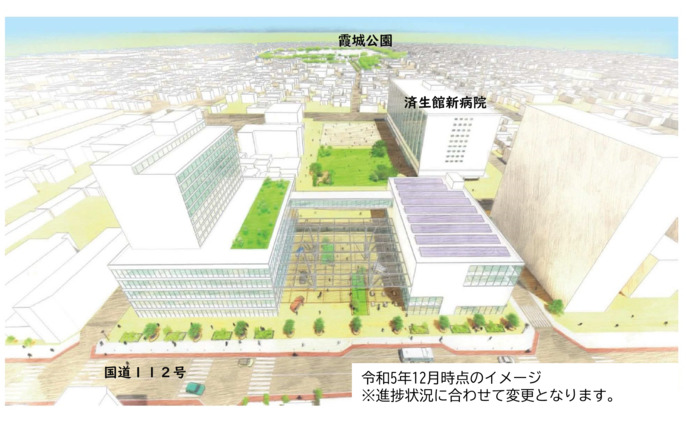

旧大沼・済生館の開発についても、地権者も含め関係者の皆さんと話し合いを進めています。済生館については、現地建て替えで、現在の建物の北側に建物を造って、その南側を広場にしていきたいと考えています。商業に加えて公共施設など、市民ニーズに合うさまざまな機能を盛り込んでいきたいと考えています。

民間との連携としては、現在建て替え中の山形銀行本店において、1~2階が公共スペースとなる予定であり、これも新たなにぎわい創出につながるものと期待しています。また、近年中心市街地ではマンション建設が進んでいます。住むまちとしての魅力、社会・文化芸術・クリエイティブを体感できる中心市街地、そうしたいろいろな面で引き続き魅力を高める取り組みをしていきます。

市民の健康寿命を延ばす

医療資源が豊富である山形市の強みを活かして、市民の健康寿命を延ばしていく取り組みを進めていきます。

これまでも、市民の皆さんが健康寿命を損なう原因である認知症・運動器疾患・脳血管疾患を予防するとともに、市民の皆さんの健康に対する意識を高めるために、市ではSUKSK生活を提唱し、山形市健康ポイント事業SUKSKなどのさまざまな取り組みを行ってきました。その結果、市民の平均寿命と健康寿命が共に延びるとともに、要介護2以上の認定者数や、認知症・運動器疾患・脳血管疾患を原因とした認定者数も減少するなど、成果が表れてきていると感じています。

今後も、市民の皆さんにしっかり健康に関する意識と知識を持って取り組んでいただけるよう、SUKSK生活の推奨をはじめとした総合的な取り組みを進めていきます。また、山形大学医学部では、コホート研究(8)などの先端的な研究を行っていますので、山形市保健所が大学と連携しながら、市民の健康寿命を延ばす取り組みをさらに前に進めていきます。

文化芸術に触れる機会を増やす

2022年度に山形市立第一小学校旧校舎をリノベーションし、やまがたクリエイティブシティセンターQ1がオープンしました。月2回開催しているマルシェは毎回にぎわっており、Q1がきっかけで多くの新しい作品や製品も生まれています。今後も、さまざまなワークショップなどクリエイティブな学びの機会を増やして、より市民の皆さんとの関わりを増やしていきたいと考えています。

また、文化芸術活動の拠点として新たな市民会館の整備に向けた準備が進んでいます。機能的な面の充実に加え、コンサートなどがない時でも日常的に市民の皆さんや、観光客の皆さんが気軽に立ち寄り、文化芸術に触れることができる施設にしていきたいと考えています。

2022年度から開催している「やまがた秋の芸術祭」「やまがた冬の芸術祭」についても、引き続き開催し、文化創造都市を市民の皆さんがしっかりと感じ、楽しめる企画を進めていきます。

主体的・自立的な学びを進める

教育については、全国的に大きな転換期にあります。

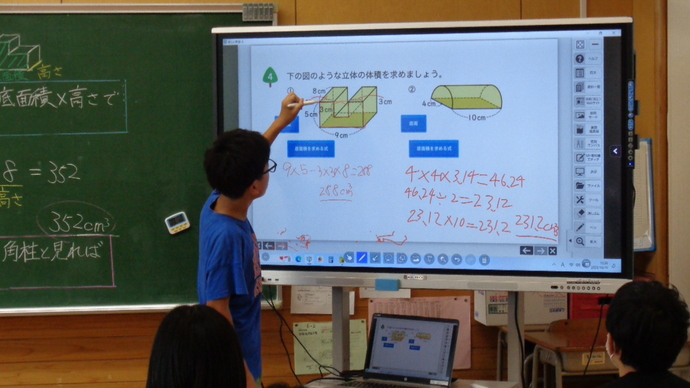

今、世の中が「レールの無い時代」といわれており、自分の生きる道を自分自身の頭で考え、選び取らなければなりません。こうした問題意識の下、山形市では教育のデジタル化を進めています。ICTを有効活用し、それぞれの児童・生徒の個性や興味関心、学習進度に合った個別最適な学びを提供することで、現代社会を生き抜く力を身に付けることを目指しています。

山形市ではAI型ドリルソフトの導入や、電子黒板の全普通教室への配備などを積極的に進めており、デジタル環境の整備は全国の都市の中でもかなり進んでいます。

改築を終えたばかりの山形市立商業高校では、探究的な学習やICTを活用した教育に最適な校舎、商業高校ならではの教育内容により、県内の公立高校でも高校入試の倍率がトップクラスとなるなど、人気があります。山形市立商業高校は山形市の将来を担う人材を育てる大切な学校であり、ますます充実させていきたいと思っています。

未来を見据えてチャレンジする

健康医療先進都市、文化創造都市という2大ビジョンの下、行政としては市民目線の行政、チャレンジする山形市政を基本姿勢に、山形市発展のために全力を尽くしていきます。

市民の皆さんもこの2大ビジョンと2025年に策定する新しい発展計画から山形市の方向性や取り組みについてご理解いただき、共にまちづくりに参画していただきたいと思います。

山形市には素晴らしい力がまだたくさんあります。その力を基に、チャレンジをしていけば、必ずや山形市は将来にわたって元気で持続可能なまちになれると思っています。

今年も前向きな1年にしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は、グローバル化により固有文化の消失が危惧される中で、文化の多様性を保持するとともに、世界各地の文化産業が潜在的に持つ可能性を、都市間の戦略的連携によって最大限に発揮させる枠組み。7つの分野(クラフト&フォークアート、デザイン、映画、食文化、文学、メディアアート、音楽)で世界でも特徴のある都市を認定している。

(2)人口戦略会議

急激な人口減少を前にして、多くの国民が社会、経済、地域の持続可能性について不安を抱いている中で、未来として選択し得る望ましい社会(未来選択社会)の実現のために、日本は今後どのような政策に取り組むべきなのかを議論するために、民間有志によって2023年7月に発足。

(3)消滅可能性自治体

人口戦略会議では、2020~50年の30年間で、子どもを産む中心になる年齢層の20~39歳の若年女性人口の減少率が50%を超える自治体を「消滅可能性自治体」と定義している。

(4)連携中枢都市圏

中核市などの一定規模の人口を持つ市が中心となって、通勤・通学など結びつきの強い近隣の市町が連携し、一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点の形成を目指すもの。

(5)目標地図

将来の農業の在り方や、地域の農地の効率的かつ総合的な利用を図るために誰がどの農地を利用していくのかを一筆ごとに定めた地図のこと。農業経営基盤強化促進法に基づいて市町村が作成する地域計画の一部。

(6)オーバーツーリズム

観光地やその観光地に暮らす住民の生活の質、および(あるいは)訪れる旅行者の体験の質に対して、観光が過度に与えるネガティブな影響。

(7)慶応義塾大学SFC研究所

政策デザイン、社会イノベーションと経営組織、国際戦略、言語文化とコミュニケーション、総合政策学の方法論、先端情報システム、先端領域デザイン、先端生命科学、環境デザイン、人間環境科学の分野など、100を超える他に例を見ないほど多様な研究分野を扱っている。企業との共同研究や官公庁からの委託研究など、実践的・先端的な研究活動も行っている。

(8)コホート研究

一定期間条件の違う集団(コホート)を比較し、病気とその要因の関連性を調べること。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

山形市役所

〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号

電話番号:023-641-1212(代表)