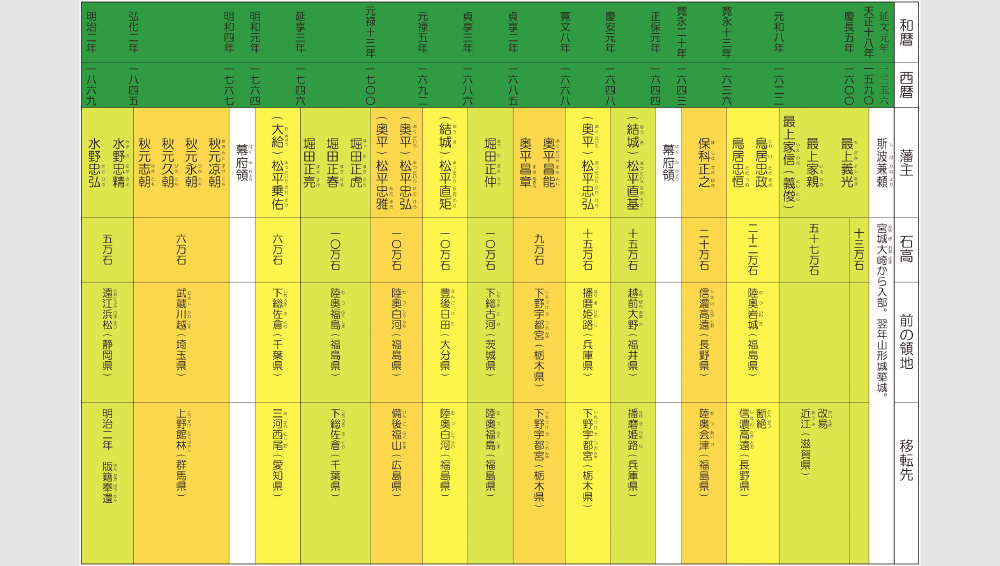

山形城と

歴代の城主

最上氏の祖・斯波兼頼

~清和源氏の家系~

最上義光の活躍

~北の関ヶ原 慶長出羽合戦~

幼少の頃から武勇に優れていた義光でしたが、最上家内の内紛や近隣大名との確執など、青年時代はさまざまな困難に見舞われます。しかし16世紀の末には現在の山形県の村山・最上地域を治めるに至りました。

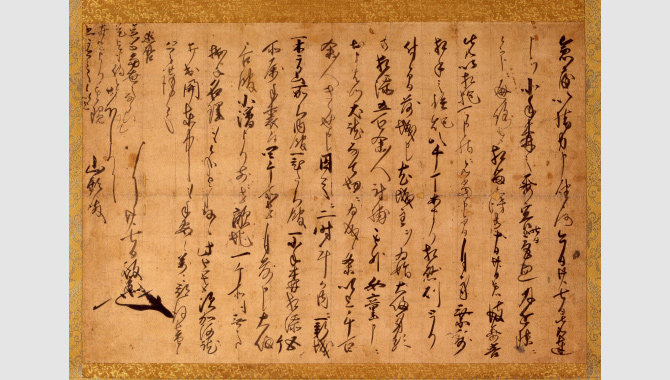

慶長5年(1600)、天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いで義光は東軍へ加担し、「北の関ヶ原」と呼ばれた慶長出羽合戦へと突入します。豊臣政権の五大老であり、西軍の有力大名であった、上杉景勝は、重臣である直江兼続に2万5千の軍勢を預け山形へと攻め入り、支城の長谷堂城へと猛攻を仕掛けました。全力で守る義光との一進一退の争いは半月にも及びましたが、関ヶ原での東軍徳川方の勝利を知らされた直江兼続は退却します。その後、義光は家康から57万石の領地を認められ、実質の石高が百万石とも言われる領国を築きます。

義光と

戦国武将たちの親交

天下人・豊臣秀吉から「羽柴出羽侍従」の地位を与えられ、東北の有力大名に位置付けられました。また、徳川家康とは歳が3歳差と近く、不思議とウマが合い、親しく付き合いました。家康が好きな鷹や名馬などを贈り、大変喜ばれたということです。

隣国のライバルである伊達政宗とは、最愛の妹・義姫を通した叔父・甥の関係でもありました。天正14年(1586)の大崎合戦のように、時には表だって敵と味方に分かれて争い、時には水面下で激しい一触即発を繰り広げるなど緊張関係もありましたが、豊臣秀吉の命による天正20年(1592)の朝鮮出兵のための九州名護屋在陣中は、過去の対立を水に流して互いに語り合っています。慶長出羽合戦では政宗の援軍により形勢を建て直しました。

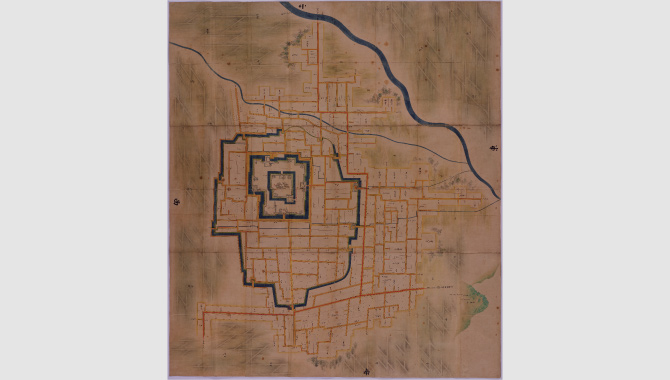

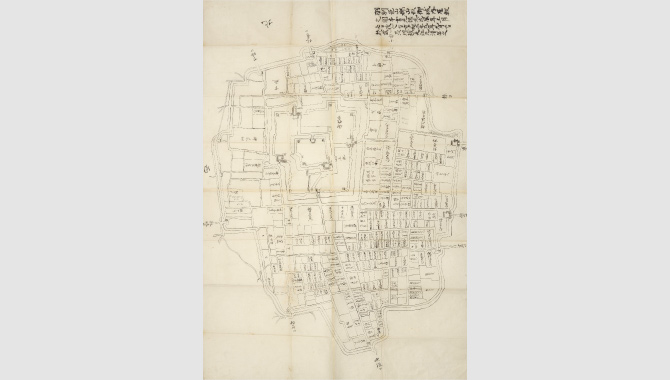

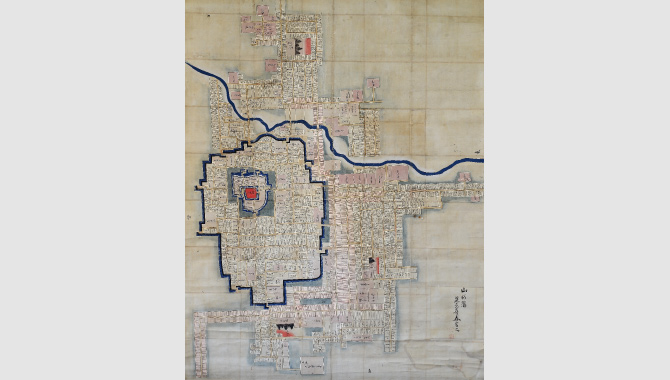

山形藩初代藩主となった最上義光の城下町整備

最上氏以降の

歴代の城主たち

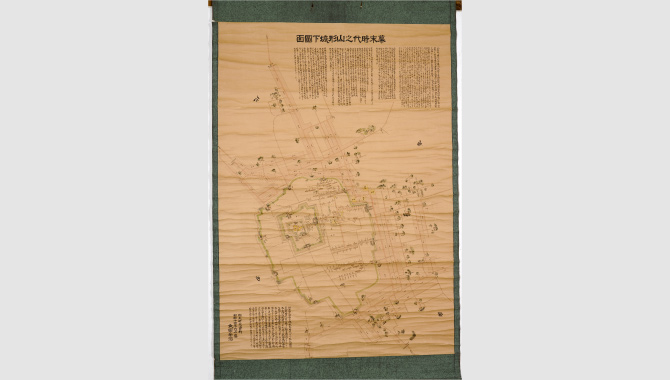

義光の死後に起きた最上騒動ののち、元和8年(1622)に最上家は改易となり、山形藩は鳥居忠政による統治が始まります。忠政は山形城の大規模改修を行い、ほぼ現在の姿の原型を築いたほか、寺院の配置換えや検地、現在の文翔館周辺を流れていた馬見ヶ崎川の流れを変える大工事を行いました。

鳥居氏が世継ぎに恵まれなかったため、代わりに2代将軍徳川秀忠の子の保科正之が山形に入封します。正之は7年間の治世のなかで精力的にまちづくりを行い、領内の検地や流通網の整備、馬見ヶ崎川の決壊による洪水や凶作に苦しむ領民たちへの対応などを行い、名君と呼ばれました。

正之が会津へと転封になった後は、松平氏から堀田氏・秋元氏・水野氏などと全て譜代大名が城主を担うようになりました。

かつて「最上家57万石」を誇った山形藩は、幕末の頃には5万石まで減少し、大城郭であった山形城の維持は、歴代の城主たちにとっては知恵の絞りどころだったようです。