山形城の特徴と探訪ガイド

山形城の特徴

全国屈指の広さを誇る

山形城

正保城絵図(松平直基時代)(国指定重要文化財)国立公文書館蔵

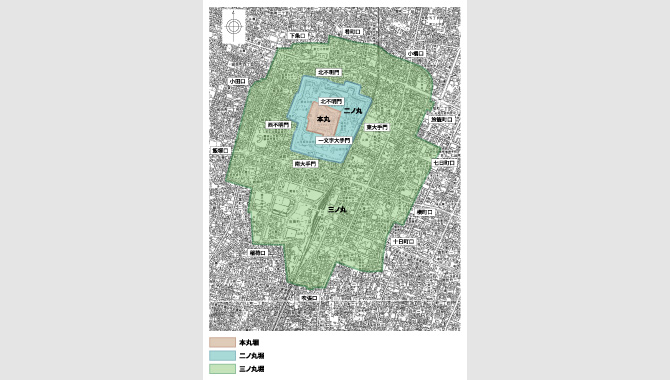

山形城は、本丸(2.83ヘクタール)・二ノ丸(27.99ヘクタール)・三ノ丸(234.86ヘクタール)を三重の堀と土塁で囲まれた輪郭式の平城で、東北では最大です。外郭である三ノ丸は、現存する日本最大の天守がある姫路城の外郭(約233ヘクタール)や内曲輪(約23ヘクタール)よりもそれぞれ広くなっております。「北の関ヶ原合戦」と呼ばれた慶長出羽合戦においては、城郭が霞で隠れて見えなかったことから、「霞ヶ城」と呼ばれたと地元では語り継がれています。

石垣には馬見ヶ崎川で採掘された玉石(安山岩)を割った石材を用い、割り面を前面に利用しています。本丸は御殿のみで天守はありませんでしたが、二ノ丸には江戸時代前期まで三階櫓がありました。今も残る二ノ丸の堀や土塁・石垣は、最上氏改易後の元和8年(1622)に城主となった鳥居忠政やその後の保科正之により改修されたと伝えられています。

江戸城の城門を

彷彿とさせる東大手門

二ノ丸東大手門は、山形城の正面玄関ともいうべき重要な門です。最上氏時代の東大手門は、外枡形と呼ばれる堀に張り出す形式でした。その後、二ノ丸を拡張する改修工事によって、現在の内枡形という形式になりました。

徳川の世になり、時代は戦乱から太平へと移り変わるなか、城や門の持つ役割も大きく変化しました。本丸と二ノ丸が城郭の中心だった山形城にとって、枡形(広場)を中心に櫓門、続櫓、高麗門、土塀で構成されたこの東大手門は、藩主の威厳を民衆に広く示す役割も担っていたのです。江戸時代中期の資料をもとに平成3年に復原されたこの門は、映画「超高速!参勤交代」における江戸城シーンの撮影やCMのロケ地としても活躍しています。

山形城の城門

全国で初!

屏風折れ土塀

二ノ丸の北側の土塁で、屏風折れ土塀の礎石が発見されました。土塀は、敵から攻められた際に、陰に隠れながら土塀に空いた穴から鉄砲や弓で攻撃するために設置されています。通常の土塀は、正面の敵しか攻撃することができませんが、屏風折れ土塀は所々折れ曲がりが設置されており、この場所からは左右の敵をも攻撃することができます。より防御力を高めた土塀ということができます。

他の城郭では、城絵図に屏風折れ土塀が描かれているものはあるものの、現在はその痕跡が失われているものばかりです。実際に礎石として検出されたのは、山形城が全国で初めてとなります。